慢性腎臓病を治療するためには

どのような病院を受診すればいいですか?

どのような病院を受診すればいいですか?

慢性腎臓病を治療するためには

どのような病院を受診すればいいですか?

どのような病院を受診すればいいですか?

名古屋大学 大学院医学系研究科 病態内科学講座 腎臓内科学 教授 丸山 彰一 先生

名古屋大学 大学院医学系研究科 病態内科学講座

腎臓内科学 教授 丸山 彰一 先生

腎臓内科学 教授 丸山 彰一 先生

2017.07.20 教えて!ドクター

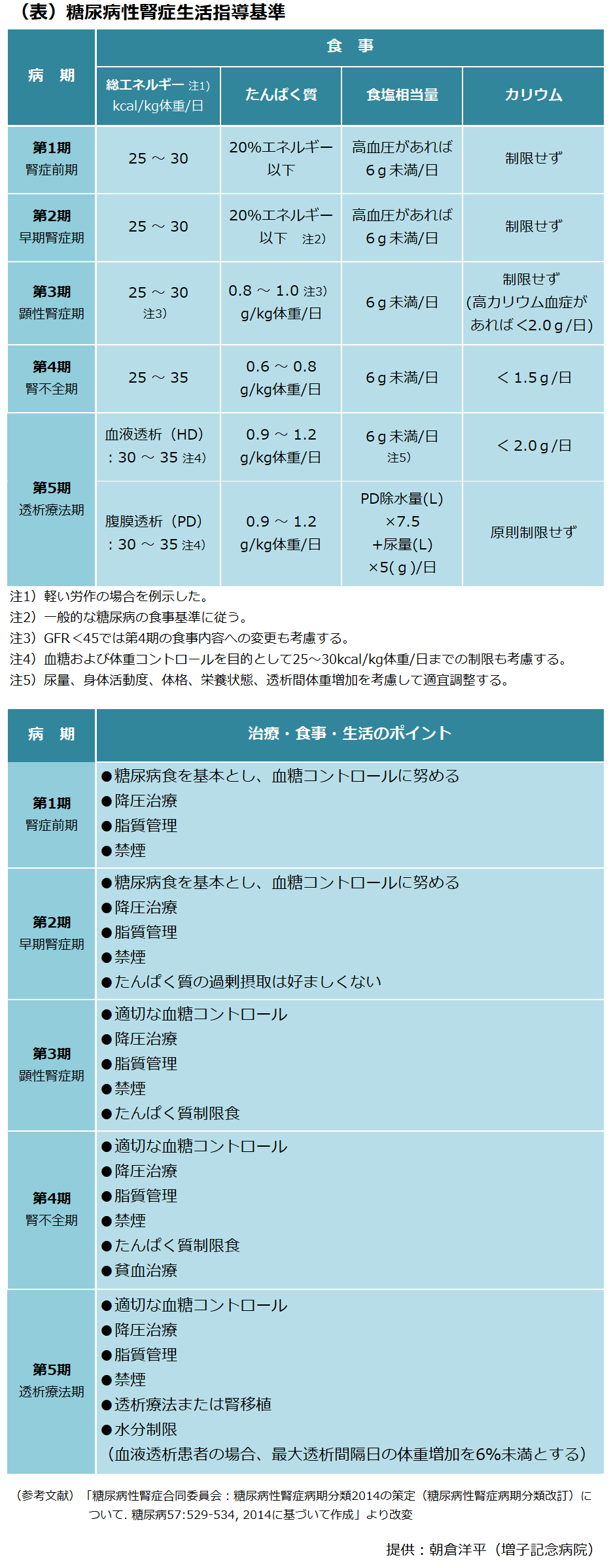

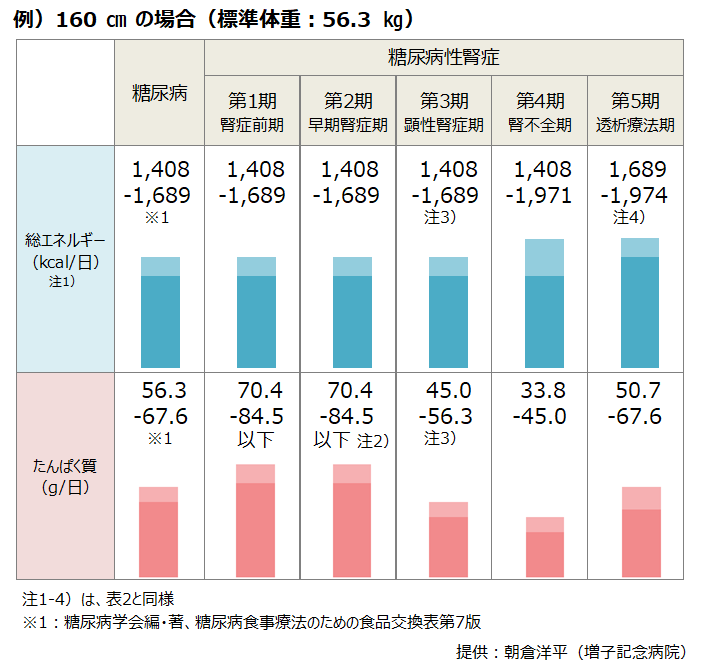

・糖尿病食:控えめ

・糖尿病食:控えめ ・糖尿病食:適正に(高血圧があれば、制限)

・糖尿病食:適正に(高血圧があれば、制限) ・糖尿病食:適切に

・糖尿病食:適切に ・糖尿病食:制限なし

・糖尿病食:制限なし